Non occorre strappare la tunica, non occorre frammentare il sacro, perché esso è, nella sua natura, universo e rete di punti-chiave, tessuto di centri, comunicanti gli uni con gli altri e rispondentesi in questa struttura di unità-pluralità, di molteplicità comunicante

Gilbert Simondon, Sulla tecnica

Etimologicamente, il sacro significa separato, insignito di dignità divina, trascendente e superiore alla normale esperienza umana. Il sacro è consacrato, ciò che ha assunto su di sé le vestigia dell'eminenza, che lo rendono ente inviolabile e speciale. Il sacro riporta immediatamente alla sfera religiosa, proprio perché richiama dinamiche soprannaturali, rendendo possibile il contatto con i più alti piani delle gerarchie divine. Ma esso, dal momento che riconduce l'attenzione alla sfera dell'eminenza, lo si vede in atto nella contemplazione artistica, all'interno di quello "spazio finzionale" (Danto) che incornicia la sua manifestazione. Per questo l'arte è sacra: è esperienza non comune e soprattutto è inserita in un contesto specifico che la astrae dalla sua quotidianità. Il museo è il luogo dell'ispirazione, dell'ispirazione di un contenuto di senso che eccede l'ordinario, che ne aiuta la comprensione e ne facilita il rimodellamento: è la sede dei modelli, cui faticosamente adeguare la riottosa realtà.

A fare da contraltare a questa visione tradizionale del sacro, il naturalismo. Esso afferma l'inesistenza del trascendente e dell'eminente. Non vi è soprannaturale perché nulla vi è che non sia natura. Non è lecito, pertanto, concepire la natura al di là della natura, per quanto, spesso, al di là della umana comprensione. Pur sempre di natura si tratta, potenzialmente conoscibile e descrivibile senza il ricorso di lambiccate teorie. La necessità di introdurre una sacro separato viene considerata come un disperato tentativo di salvare ciò che forse non meriterebbe di essere salvato - ovvero l'idea stessa della separazione; è probabilmente un modo corretto di descrizione dei bisogni psicologici di regolarità e di significatività, ma decisamente sbagliato se il nostro obiettivo è la descrizione del reale. Il sacro deve essere scartato se vogliamo dire qualcosa di veramente significativo sulla realtà che ci circonda.

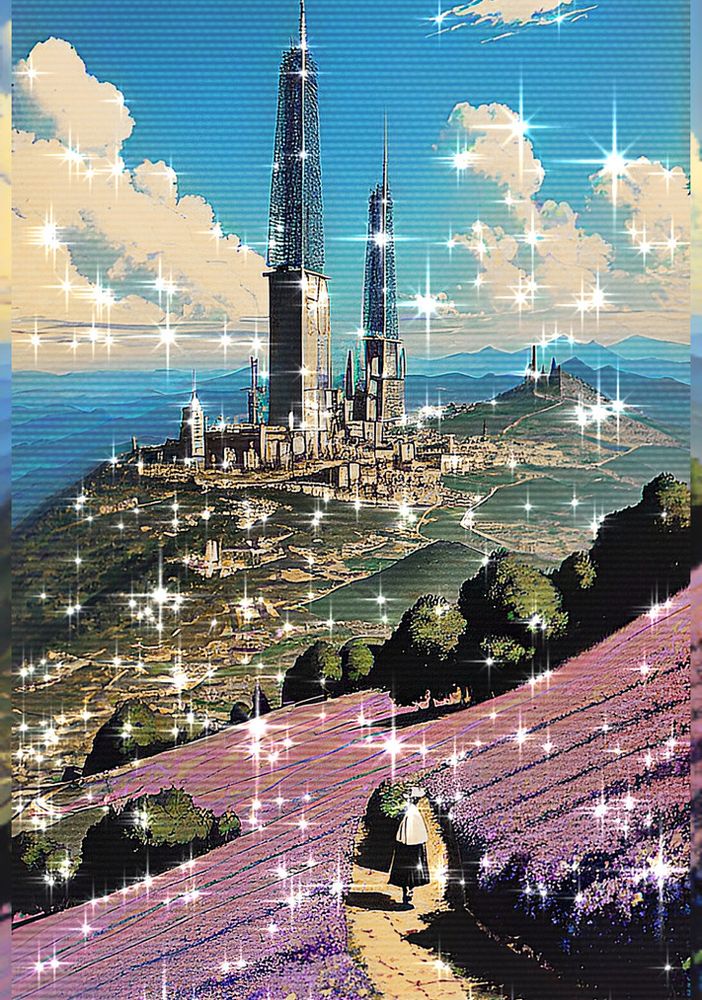

Al limite, nel punto in cui le due teorie condividono un estremo lembo ombelicale prima della definitiva scissione, ha deciso di posizionarsi Gilbert Simondon (1924-1989). Il filosofo della tecnica ha così operato una originalissima sintesi di queste due istanze contrapposte, sviluppando un naturalismo che concepisse al proprio interno una visione del sacro. Possiamo partire da un esempio, proposto dallo stesso Simondon. Che cosa c'è di bello in un traliccio per le telecomunicazioni che si erge sulla sommità di un'alta collina? È bello solamente perché è la raffigurazione della potenza dell'uomo che impone la propria visione alla natura? La sua risposta non può lasciarci riflettere sulla natura stessa del sacro: non è bello perché è l'affermazione del genio umano che, separandosi e innalzandosi sulla natura, ne ha piegato le leggi alle sue necessità; né è bello solamente perché è un prodotto nato dalla comprensione e dalla descrizione della natura. Ma è bello perché, pur essendo pienamente naturale - la tecnica è un prolungamento della natura per il filosofo francese - reca in sé i semi dell'eminenza che innalzano e trasfigurano la collina.

Il sacro è allora quell'emerso che si differenza senza separarsi, che porta alla luce dei punti-chiave che non facevano altro che aspettare di essere scoperti. Il sacro è questa stessa rete che intreccia natura e eminenza che fornisce così la giusta tridimensionalità agli enti.