Nel Medioevo, varcare la soglia di un ospedale non significava entrare in un luogo di cura come lo intendiamo oggi. Significava trovare rifugio. Per chi era stremato dal cammino o fiaccato dalla povertà, era l’incontro con un volto amico, un tetto, un tozzo di pane. Era un gesto antico e potente: accogliere l’altro nel suo bisogno.

Gli hospitalia medievali erano vere oasi nella fatica del vivere, nate dalla fede e dalla necessità. Pellegrini, poveri, malati, orfani, viandanti: tutti potevano bussare a quella porta e trovare – con fortuna – una branda, un pasto caldo, una preghiera recitata al capezzale.

Dietro quelle mura operavano mani generose, spesso guidate dalla Chiesa. Benedettini, Cistercensi, Templari, Ospitalieri: non solo monaci o cavalieri, ma architetti della carità. Costruivano ospizi lungo i sentieri impervi, ai piedi dei valichi alpini, nei borghi attraversati dalla Via Francigena o nei porti dove approdavano navi cariche di speranza.

L’ospitalità medievale si adattava alla geografia e ai bisogni: nei villaggi montani o nelle città murate, lungo un fiume o sulla costa battuta dal vento, rispondeva sempre a un impulso profondo – accogliere l’altro nel nome della fede e dell’umano.

È una storia di voci e di volti, di gesti umili e sforzi titanici. Di notti fredde e mani tese. Di uomini e donne che trasformarono la carità in un sistema, e di luoghi – da Aosta a Genova, passando per Torino, Vercelli, Asti e Cuneo – dove l’ospitalità divenne parte del paesaggio, della cultura, dell’anima.

La Valle d’Aosta: tra neve e solidarietà

Nel cuore delle Alpi, la Valle d’Aosta era molto più che un territorio da attraversare: era una prova. I valichi del Gran e del Piccolo San Bernardo, spesso sepolti dalla neve, erano tra le poche vie percorribili per chi osava sfidare le montagne tra il nord e il sud d’Europa.

In questo paesaggio ostile e sublime nacque uno dei simboli più alti dell’ospitalità medievale: l’Ospizio del Gran San Bernardo, fondato attorno al 1050 da san Bernardo di Mentone. A quasi 2500 metri di altitudine, i Canonici Regolari accoglievano viaggiatori allo stremo, offrendo riparo, cibo e conforto spirituale.

Ma non era solo fede: era anche resistenza. Gelo, valanghe, lupi – i pericoli erano ovunque. Per questo i canonici addestrarono i celebri cani San Bernardo, capaci di fiutare la vita sotto la neve. Uno di loro, Barry, salvò oltre quaranta persone: divenne un simbolo vivente della vocazione all’accoglienza.

Nelle valli percorse dalla Dora Baltea, l’ospitalità assumeva forme più quotidiane ma non meno necessarie. Nobili famiglie come i Challant e i Savoia, insieme a comunità religiose e confraternite, fondarono ospizi e xenodochia per poveri, pellegrini, orfani. In una terra dove la sopravvivenza era dura, l’ospitalità divenne un gesto concreto di umanità condivisa.

Il Piemonte: sulle strade della fede e della misericordia

Se la Valle d’Aosta era l’ingresso alpino, il Piemonte era una rete viva di cammini. La Via Francigena attraversava Novara, Vercelli, Torino, Asti, le vallate del Cuneese. Ad ogni tappa, una porta poteva aprirsi. A Vercelli l’Ospedale di San Giacomo accoglieva chiunque fosse diretto a Roma. A Torino, già nel XII secolo, le chiese di San Giovanni e San Pietro offrivano spazi di soccorso per malati e pellegrini.

Nel Monferrato e nelle valli alpine, l’ospitalità assumeva nomi differenti: xenodochia per viandanti, lazzaretti per lebbrosi, rifugi adattati ai bisogni locali.

A fondare e gestire questi luoghi erano attori diversi, ma mossi dallo stesso spirito. I Benedettini e i Cistercensi accoglievano gli ospiti nelle foresterie abbaziali, secondo regole monastiche. Gli ordini cavallereschi, come i Templari e i Gerosolimitani, curavano ospedali legati alle loro domus, come nella precettoria di San Giacomo a Ronchi Valsesia.

Dal Duecento, le confraternite laiche iniziarono a sostenere ospedali per poveri e orfani, come la Compagnia di San Giovanni Battista ad Asti. Anche i Comuni parteciparono sempre più attivamente, contribuendo alla laicizzazione dell’assistenza e alla nascita di strutture civiche. Così, lungo le strade polverose e nelle piazze medievali, prese forma un paesaggio di solidarietà, dove la pietà cristiana e l’organizzazione pubblica si intrecciavano.

La Liguria: tra porti, mulattiere e case della misericordia

Affacciata sul Mediterraneo e incastonata tra montagne e onde, la Liguria era un passaggio obbligato: pellegrini verso Roma o Santiago, mercanti d’Oriente, marinai, forestieri. I porti, le mulattiere, le vie costiere erano percorsi di fede e di rischio. Qui l’accoglienza era una necessità concreta.

A Genova, centro nevralgico della regione, gli ospedali si moltiplicarono sin dal XII secolo. L’Ospedale di San Giovanni di Pré, nei pressi del porto, accoglieva pellegrini, marinai, malati, poveri. Strutture simili sorgevano anche lungo le riviere, in borghi come Noli, Albenga, Finalborgo, dove piccoli ospizi servivano i viandanti.

Oltre ai Benedettini e agli Ospitalieri, furono soprattutto le confraternite laiche a lasciare un segno profondo, specialmente dal Trecento. Le casacce, come venivano chiamate a Genova, gestivano ospedali, raccoglievano fondi, si occupavano persino della sepoltura dei poveri. Accanto a loro, mercanti e nobili finanziavano ospizi come atto di fede e di prestigio.

Tra mare e monti, la Liguria si fece terra di passaggio e di accoglienza, dove la carità divenne mestiere, vocazione, memoria.

Ospizi e hospitalia : il sistema della carità

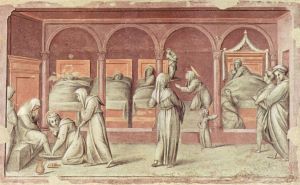

Gli ospizi medievali erano microcosmi sociali. Accoglievano chiunque fosse in difficoltà: pellegrini, poveri, orfani, malati, moribondi. Si dormiva su pagliericci, si mangiava pane e cipolla, si riceveva qualche cura: decotti, unguenti, salassi. Per chi era in fin di vita, la preghiera e la sepoltura erano parte dell’ospitalità.

Molti di questi luoghi funzionavano come piccole comunità: turni, registri contabili, orti, cucine. Le regole – spesso monastiche – scandivano la vita quotidiana. I finanziamenti venivano da lasciti, decime, offerte, ma anche da rendite agricole e tasse comunali. Gli edifici erano pensati simbolicamente: spesso a forma di croce, con una cappella al centro.

L’ospitalità era fede, ma anche politica. Permetteva di salvare l’anima del benefattore, ma anche di regolare la marginalità, rafforzare i legami, esercitare un controllo sociale. Dal XIV secolo, guerre, crisi e pestilenze trasformarono questo mondo: i piccoli ospizi scomparvero, nacquero grandi ospedali centralizzati – come il Santa Croce di Cuneo o il Pammatone di Genova – con medici salariati e una gestione più complessa.

Eppure, l’eredità medievale resta. Le nostre case di accoglienza, i servizi sociali, gli ospedali stessi discendono da quel sistema della carità che ha saputo trasformare il bisogno in occasione di fraternità.

Dove l’ospitalità è ancora di casa

La storia medievale di Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria ci racconta un tessuto solidale che univa vette alpine e pianure, strade e porti, conventi e città. Da Aosta a Genova, da Vercelli ad Asti, da Torino a Cuneo, l’accoglienza non era un gesto episodico, ma una vera infrastruttura spirituale e sociale.

Oggi, come allora, crediamo nel valore della vicinanza e della comunità. Il nostro gruppo editoriale è presente in queste stesse città – Aosta, Vercelli, Torino, Asti, Cuneo, Genova – per raccontare le storie del territorio, dare voce a chi lo abita, e continuare a costruire insieme una cultura dell’ascolto e dell’accoglienza.

Perché la storia dell’ospitalità non appartiene solo al passato: continua ogni giorno, nelle mani di chi sa ancora aprire una porta.